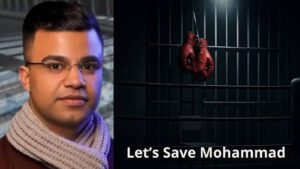

À une époque où la liberté de croyance et la coexistence pacifique sont des idéaux mondiaux, des rapports en provenance d'Iran révèlent une réalité troublante pour les minorités religieuses. Récemment, dix femmes bahá'íes d'Ispahan ont été condamnées par le tribunal révolutionnaire à un total combiné de 90 ans de prison et à des amendes s'élevant à 900 millions de tomans. Ces femmes - Yeganeh Agahi, Neda Badakhsh, Parastoo Hakim, Negin Khademi, Yeganeh Rouhbaksh, Arezoo Sobhanian, Mojgan Shahrazai, Shana Shoghi-Far, Neda Emadi et Bahareh Lotfi- ont été condamnées pour s'être engagées dans des activités communautaires telles que l'organisation d'ateliers artistiques, sportifs et éducatifs pour les enfants et les jeunes, y compris ceux d'origine afghane. Ces activités, considérées dans de nombreuses régions du monde comme nourricières et essentielles, ont été considérées comme des actes criminels sous l'accusation d'"activités éducatives et de propagande contre la loi islamique sacrée".

La condamnation comprenait non seulement des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes, mais aussi la confiscation des biens personnels et de sévères restrictions sur l'utilisation des médias sociaux et les déplacements. Malgré une solide défense de la part des femmes et de leurs avocats, qui ont maintenu que leurs activités étaient légales et axées sur le soutien à la communauté - comme des cours de musique, du yoga et des sorties dans la nature -, le tribunal révolutionnaire a considéré ces efforts comme des infractions graves et a prononcé les peines en secret.

Cette affaire a ravivé l'attention sur les difficultés que rencontrent depuis longtemps les minorités religieuses en Iran, en particulier les bahá'ís, qui représentent la plus grande communauté religieuse non musulmane du pays. Depuis des décennies, les bahá'ís subissent une discrimination systémique, se heurtent à des obstacles dans les domaines social, économique et juridique et sont privés de nombreux droits civiques.